| |

La

famiglia sforzesca

Per una migliore comprensione

del periodo che stiamo affrontando è necessario avere dinnanzi il

quadro genealogico degli Sforza:

Francesco Sforza, il capostipite

Alla morte di Filippo

Maria Visconti alcuni intellettuali milanesi, ricchi e circondati da

larga considerazione - i Bossi, i Cotta, i Lampugnani, i Moroni, i Trivulzio

crearono una nuova forma di governo per Milano: l’Aurea Repubblica Ambrosiana.

Ma, nonostante i tentativi per condurre una politica sicura, presto affiorarono

grosse difficoltà: le discordie gravi all’interno, la minaccia dei

Veneziani che si spingevano fin sotto le mura di Milano venendo dalla Brianza.

In tali circostanze i reggenti non trovarono un altro modo se non quello

di affidare il comando supremo militare a Francesco

Sforza. Costui aveva sposato la figlia del Visconti, Bianca

Maria, ed aveva ricevuto in eredità la città di Cremona

ed una forte somma di denari. Nell’armata milanese, al comando dello

Sforza, entrò anche per alcun tempo il capitano Francesco Piccinino,

figlio del più famoso Jacopo. Ma nel suo intimo Piccinino odiava

il comandante supremo, per gelosia di mestiere e per aspirazione alla suprema

carica. E proprio in questo periodo il capitano Piccinino aveva

la sede delle sue truppe in Melegnano. Ma in breve tempo il distacco tra

i comandanti divenne più accentuato: nel segreto dei cuori tutti

aspiravano alla signoria di Milano. Il bene della Repubblica, proclamato

in teoria, fu un grosso pretesto per gli scopi individuali da raggiungersi

fino all’ultimo sangue.

L’assedio sforzesco ed i contrabbandieri

I rapporti tra i politici della

Aurea Repubblica Milanese e Francesco Sforza

andarono sensibilmente deteriorandosi. Uomini politici ed il capitano militare

Carlo Gonzaga avevano segreti contatti con i nemici Veneziani. Quando Francesco

Sforza seppe di questi contatti, voltò faccia: anticipò

i politici milanesi e lo stesso Gonzaga e chiese apertamente ai Veneziani

di trattare una tregua o addirittura un armistizio. Si gridò

al tradimento: Francesco Sforza ormai non era

più il supremo difensore della città di Milano, ma un dichiarato

nemico pericoloso. Gli si tolse il comando, ed al suo posto fu elevato

Carlo Gonzaga. Francesco Sforza reagì

passando all’attacco di Milano aggirando la città con un vasto assedio

territoriale per impedire i rifornimenti effettivi: la linea dell’assedio

andava da Pavia a Melzo e si stringeva sempre più. Era, comunque,

la guerra aperta, anche perchè Francesco Sforza

era ricercato dal governo milanese e su di lui pendeva una grossa taglia.

L’assedio alla città di Milano, dalla parte del sud, fomentò

il fenomeno del contrabbando, cioè la circolazione clandestina delle

merci in violazione delle leggi imposte da Francesco

Sforza. Così il condottiero ribelle si trovò a

dover combattere anche un’altra strana guerra, quella dlele azioni, quasi

tutte notturne, contro i suoi bandi militari. A spalla, con carri

e carretti, lunghe file silenziose passavano sul senterium mediolanense,

il sentiero milanese, portando dai nostri paesi del sud est le merci di

prima necessità a Milano: maiali, sale, carne, olio, formaggi, strutto

e perfino il pane. Evidentemente le provviste che Milano faceva dal nord,

cioè dalla zona di Monza e di Lecco, non erano sufficienti. I nostri

contrabbandieri percorrevano la strada da Sant’Angelo per Melegnano. Giunti

a Melegnano seguivano le strade di campagna costeggiando la Vettabia o

passando attraverso piccoli sentieri. Francesco Sforza

dovette istituire un tribunale contro i contrabbandieri i quali formavano

colonne fino a duecento uomini, guidati da Giovanni Moco, un cittadino

di Sant’Angelo Lodigiano.

La reazione veneziana

Mentre il duca rafforzava il

suo potere, Venezia si accordò con i pretendenti al ducato e formo

una Lega antisforzesca, per punire Francesco Sforza

e la sua temerarietà. Tutta l’Italia si mise in moto nelle alleanze;

ma tutti erano stanchi di guerreggiare. Mentre accettavano in cuor loro

il fatto avvenuto, non volevano essere scartati o tagliati fuori bruscamente

dalle vicende politiche. Anche lo Sforza cercò alleanze che trovò

nei Fiorentini, nei Genovesi, nel marchese di Mantova, nella Savoia, negli

Svizzeri e in Renato d’Angiò fratello della regina di Francia e

che si riteneva re di Napoli, una città che non aveva mai potuto

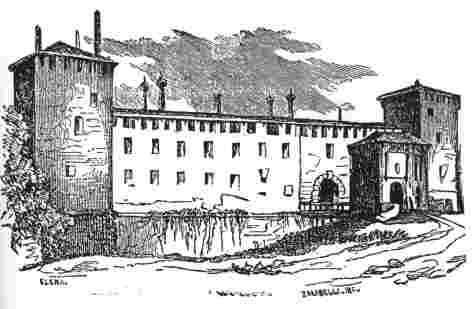

occupare. I Veneziani erano nel Lodigiano e puntavano su Melegnano,

ma il duca si preparava da mesi ad attenderli: Melegnano era una roccaforte

di primaria importanza, come cintura di difesa capitale per Milano. Lo

Sforza, come dicemmo, aveva mandato il 16 marzo 1452 a Giovanni Cristiani,

capitano e castellano della fortezza melegnanese, la somma di 50 ducati

d’oro per i lavori di difesa al castello; inoltre ordinava una riscossione

anticipata e forzosa della tassa sul sale, ed anche una ordinanza di reclutamento

per avere i bifolchi che dovevano condurre i carri dei buoi, non ai campi,

ma col materiale da costruzione in castello; a questi si dovevano aggiungere

gruppi di manovali e carpentieri. Re Renato, uno degli alleati, giunse

in Melegnano, ed il castellano ne dava l’annuncio al duca. Egli conduceva

un esercito di novecento uomini. La sua azione fu più dimostrativa

che efficace, perchè‚ le cose si calmarono, ed il ducato di Milano

ringraziò re Renato; ma, alla resa dei conti, non ebbe bisogno del

suo intervento.

Il dramma di Drusiana tra gli

intrighi della politica

Francesco

Sforza ebbe undici figli legittimi e ventiquattro figli naturali: tra

questi vi era una certa Drusiana, avuta dall’amica Giovanna di Acquapendente

detta “la Colombina”. Frattanto, nel vasto movimento militare italiano,

lacopo Piccinino, capitano di ventura, già nemico di Francesco

Sforza fino alla pace di Lodi del 1454, era passato al servizio del

re di Napoli, Alfonso che però diffidava di lui, perchè‚

non era stabile alle alleanze ed ai patti, quando scoppiò il conflitto

per la successione al regno di Napoli parteggiò per gli Angioini,

pretendenti al trono contro il re aragonese. Nel 1463 il Piccinino

tornò a servire gli Aragonesi di Napoli nella persona di Ferdinando

I°: anche costui non nutriva eccessiva fiducia nella fedeltà

del condottiero. Difatti il Piccinino si appoggiò al duca di Milano

Francesco

Sforza, il quale gli diede in sposa la sua figlia Drusiana; le nozze

si celebrarono nell’agosto 1464: lei era bella, dolce, elegante nell’effervescenza

femminile dei suoi ventisette anni. Ma venne il dramma e la tragica conclusione.

Francesco Sforza sentiva come molesto, militarmente e forse anche famigliarmente,

la presenza nel ducato di Jacopo Piccinino: lo consigliò, quindi,

a ritornare al soldo del re di Napoli che lo aveva richiamato al suo servizio.

Il viaggio verso Napoli fu un triste calvario: uscì da Milano il

27 aprile 1465, poco convinto di questa manovra tra due potenti; arrivò

taciturno e pensoso fino a Melegnano, sua prima tappa. Poi continuò

l’itinerario fino a Napoli, dove, stranamente, vide entusiastiche accoglienze.

Poco tempo dopo, forse con la complicità dello Sforza, il Piccinino

fu imprigionato e strozzato. Drusiana, che era in stato interessante,

si era messa in viaggio per raggiungere il marito, ed a Pesaro fu convinta

dal cancelliere del duca di Milano, Andrea da Foligno, a rientrare in Milano.

Lo stesso Sforza, duca e padre, scrisse una lettera ad Andrea da Foligno,

per manifestargli i suoi sentimenti: “Respondendo at quanto ne scrivete

del venire de Drusiana con la compagnia merchore proximo da sira ad Marignano

et così poy el dì seguente poso el desinare qua da nuy per

li respecti allegati in le vostre littere dicemo che siamo contenti che

essa vegna con la compagnia al dicto dì ad Melignano ad suo piacere

et così scrivemo per la alligata al nostro castellano lì

chel debij fare apparichiare ai meglio che se potrà quello nostro

castello per lo dormre pur perchè per la venuta di nostri incliti

figlioli da Napoli ne è stato necessario mandare aparichiare ad

Pavia et anche come tu Ser Andrea sey informato ne è bisognato provedere

qua per lo alloggiare de Drusiana donde ne trovamo sforniti de licti et

forsi che ad Melignano non potria alloggiare tutta la compagnia ne parreria

ch’el fosse bene che una parte de la compagnia restasse a Lode per lo dormire,

et poy zobia matina venasse ad Melignano da dicta Drusiana et farli compagnia

al intrare in questa nostra inclita cità...”. Il duca, inoltre,

aggiunse istruzioni al suo cancelliere per le spese necessarie, ed al castellano

del nostro castello per i passaporti e per spedire come staffetta “un cavallaro

battando, quando dicta Drusiana con la compagnia serà montata a

cavallo a Melignano per venire qua accò possiamo mandarli incontra

quelli ne parirà per honorarla “. La lettera fu data in Milano il

4 novembre 1465. Drusiana, entrando in Milano, conobbe la triste

fine del suo marito. Visse in Milano alla morte del duca suo padre; poi

scomparve nell’ombra, entrando in un convento. Ma anche qui non trovò

la pace: il nuovo duca Galeazzo Maria, per interessi politici la costrinse

a passare a nuove nozze. Ma Drusiana fuggì avventurosamente a Trezzo,

poi a Bergamo, quindi a Padova dove morì improvvisamente il 29 giugno

1474.

Melegnanesi al tempo degli Sforza

Anche l’amministrazione sforzesca

incrociò le sue pratiche economiche, politiche e militari con il

contesto di Melegnano mediante l’opera e le prestazioni di alcuni melegnanesi

direttamente interessati: Bonino, uno dei comandanti dell’esercito ducale

ricostruito; Scaramuccia, venne selezionato come milite scelto per essere

inviato presso la duchessa di Savoia; Gotardo, entrò nelle file

dei balestrieri ducali; Matteo, liberato dal carcere di Guastalla per una

concessione straordinaria di amnistia in occasione delle feste pasquali

del 1478; Pietro Cassini, ottenne il permesso di recarsi negli accampamenti

pontifici e quelli di Ferdinando di Napoli per chiarire una questione familiare

ed anche con l’incarico di osservare bene il tipo di organizzazione e la

particolare struttura delle caserme e delle truppe, con l’obbligo di riferire

minutamente agli intendenti ducali milanesi nel più breve tempo

possibile; Pier Maria de’ Rossi, richiese al capitano di giustizia di Milano

di procedere penalmente contro alcuni coltivatori di Melegnano perchè‚

si rifiutavano di pagare grossi debiti per una lite giudiziaria sui contratti

dei fondi rustici.

La questione dei beni

Una clamorosa contesa riguardò

i beni terrieri situati nella Savoia e che erano proprietà prima

dei Visconti e poi passati agli Sforza. Tali beni furono richiesti

dagli antichi proprietari della Savoia, prima con azioni giudiziarie, poi

con minaccia di mettere un’ipoteca su tutti i beni che la corte ducale

aveva in Melegnano. La lite si trascinò per diversi anni sui

banchi giuridici e nelle sedi politiche. Ma le amicizie, le raccomandazioni,

e soprattutto il passaggio e l’offerta di sontuoso soggiorno ai pezzi grossi

della diplomazia italiana misero la corte ducale al sicuro. Nel diario

di Cicco Simonetta, segretario sforzesco, si trova scritto: “EI reverendissimo

cardinale de sancto Sixto, legatus a latere in Italia, hogi s’è

partito et venuto a desinare ad Melegnano, secondo l’ordine dato”, era

il 12 settembre 1473. Il cardinale si chiamava Oliviero Caraffa, abile

diplomatico e politico intrigante, ma potente e temuto.

Le successioni

Sembrava che il dominio sforzesco

fosse ormai del tutto saldo, quando il duca Francesco

Sforza improvvisamente morì l’8 marzo 1466. La moglie Bianca

Maria resse il ducato fino a consegnarlo al figlio ventenne, Galeazzo

Maria. Quando il nuovo duca ebbe il comando, la madre si ritiro in

silenzio. Partì da Milano per Cremona. Si fermò a Melegnano

perchè‚ si sentiva ammalata. E qui, nel nostro castello, morì

all’età di 42 anni il 23 ottobre 1468. Qualcuno insinuò che

la duchessa fosse stata avvelenata e che il figlio ne sapesse qualcosa.

Il nuovo duca ventenne, Galeazzo Maria, sposò la sorella di Amedeo

di Savoia, Bona, una fanciulla meravigliosa che eccitò perfino il

genio di Shakespeare immaginandola fidanzata per breve tempo con il re

Edoardo d’Inghilterra. Inoltre Bona di Savoia era sorella del re di Francia.

Con tale matrimonio erano corretti i disegni del ducato: la Savoia, prima

nemica, ora era amica. Rimaneva sempre l’accanita ostilità dei Veneziani

al punto tale che Galeazzo Maria dichiarò guerra con tanta fretta

che dovette quasi subito smettere e ritirarsi nei suoi confini ducali:

gli altri principi italiani gli erano contro.

Le nuove realtà ducali

tra congiure ed intrighi

Galeazzo

Maria Sforza tentò di continuare la politica paterna e mantenne

anche buone relazioni con gli alleati, privilegiando la Francia; e non

mancava di buone qualità. Ma, oltre il confronto con l’alta figura

del padre, gli nuocevano i modi superbi e la dissolutezza della vita.

Pesò sul fisco inasprendo le tasse, sbagliò grossolanamente

politica estera con Venezia e con i Fiorentini - era il tempo del famoso

Lorenzo il Magnifico -, non ascoltava la voce dei consiglieri più

quotati: il tutto sfociò in una congiura di nobili milanesi già

suoi amici, ai quali si aggiunsero gli avversari anche per risentimenti

personali. Il duca Galeazzo Maria cadde pugnalato nella chiesa di Santo

Stefano il 26 dicembre 1476. Si riapriva la crisi del ducato. Il suo figlio,

Gian Galeazzo II° aveva sette anni. Rimanevano in vita come

pretendenti i cognati di Bona: Sforza Maria, Lodovico il Moro, Ottaviano,

Ascanio. Lodovico il Moro era il più intemperante, aveva 26 anni,

brillante, furbo, tenace, machiavellico: tutti lo davano come l’aspirante

focoso al ducato, a tal punto che chiese alla vedova, Bona di Savoia,

sua cognata, di aiutarla nel comando e nell’amministrazione: ella acconsentì;

in tal modo i destini si maturavano tragicamente: il segretario Cicco

Simonetta fu decapitato; Bona di Savoia dovette ritirarsi nel castello

di Abbiategrasso; il figlio Gian Galeazzo che era il legittimo duca fu

relegato a vivere la giovinezza nel castello di Pavia, sotto la buona

cospirazione tutelativa dello zio Lodovico il Moro, colui che seppe aspettare

e riemergere dalla frana del ducato. Nel 1480 era l’incontrastato dominatore,

dopo due anni di reggenza collettiva. Lodovico il Moro celebrò

le nozze con Beatrice d’Este, figlia del duca di Ferrara; ottenne il riconoscimento

del titolo di duca dall’imperatore Massimiliano d’Asburgo, ad onore del

quale chiamò con lo stesso nome di Massimiliano il suo figlio primogenito;

mentre procurò al giovane nipote Gian Galeazzo, relegato in Pavia,

un clamoroso matrimonio con Isabella d’Aragona, coltissima ed affascin

ante: i due sposi dovettero, però, starsene in un dorato e neutrale

esilio in Pavia - invece lo zio, il re Ferdinando, forte del suo regno

di Napoli, pretendeva che la sua nipote avesse una sorte migliore ai vertici

del ducato -. Galeazzo

Maria Sforza tentò di continuare la politica paterna e mantenne

anche buone relazioni con gli alleati, privilegiando la Francia; e non

mancava di buone qualità. Ma, oltre il confronto con l’alta figura

del padre, gli nuocevano i modi superbi e la dissolutezza della vita.

Pesò sul fisco inasprendo le tasse, sbagliò grossolanamente

politica estera con Venezia e con i Fiorentini - era il tempo del famoso

Lorenzo il Magnifico -, non ascoltava la voce dei consiglieri più

quotati: il tutto sfociò in una congiura di nobili milanesi già

suoi amici, ai quali si aggiunsero gli avversari anche per risentimenti

personali. Il duca Galeazzo Maria cadde pugnalato nella chiesa di Santo

Stefano il 26 dicembre 1476. Si riapriva la crisi del ducato. Il suo figlio,

Gian Galeazzo II° aveva sette anni. Rimanevano in vita come

pretendenti i cognati di Bona: Sforza Maria, Lodovico il Moro, Ottaviano,

Ascanio. Lodovico il Moro era il più intemperante, aveva 26 anni,

brillante, furbo, tenace, machiavellico: tutti lo davano come l’aspirante

focoso al ducato, a tal punto che chiese alla vedova, Bona di Savoia,

sua cognata, di aiutarla nel comando e nell’amministrazione: ella acconsentì;

in tal modo i destini si maturavano tragicamente: il segretario Cicco

Simonetta fu decapitato; Bona di Savoia dovette ritirarsi nel castello

di Abbiategrasso; il figlio Gian Galeazzo che era il legittimo duca fu

relegato a vivere la giovinezza nel castello di Pavia, sotto la buona

cospirazione tutelativa dello zio Lodovico il Moro, colui che seppe aspettare

e riemergere dalla frana del ducato. Nel 1480 era l’incontrastato dominatore,

dopo due anni di reggenza collettiva. Lodovico il Moro celebrò

le nozze con Beatrice d’Este, figlia del duca di Ferrara; ottenne il riconoscimento

del titolo di duca dall’imperatore Massimiliano d’Asburgo, ad onore del

quale chiamò con lo stesso nome di Massimiliano il suo figlio primogenito;

mentre procurò al giovane nipote Gian Galeazzo, relegato in Pavia,

un clamoroso matrimonio con Isabella d’Aragona, coltissima ed affascin

ante: i due sposi dovettero, però, starsene in un dorato e neutrale

esilio in Pavia - invece lo zio, il re Ferdinando, forte del suo regno

di Napoli, pretendeva che la sua nipote avesse una sorte migliore ai vertici

del ducato -.

Le invasioni straniere contro

il ducato

Già dal secolo XIII la

politica francese si era volta verso l’Italia: ai sovrani francesi si era

appoggiato il papato quando la Germania non gli aveva più offerto

sostegno sicuro; poi l’Italia meridionale era caduta sotto la dominazione

di una famiglia francese; alla Francia si appoggiava Firenze per le esigenze

dei suoi commerci; altrettanto faceva il ducato di Savoia che, d’altra

parte, era di origine francese; la repubblica di Genova aveva più

volte cercato un suo dominio francese; infine il matrimonio di Valentina

Visconti con un principe della Casa di Orleans, avvenuto nel 1389, aveva

permesso ai re francesi, dopo la morte di Filippo

Maria, di vantare diritti sul ducato milanese. A questo si aggiungeva

che la Francia, nel suo organizzarsi e consolidarsi in forma di monarchia

assoluta sotto re di notevole personalità, rimaneva debole dal punto

di vista industriale e commerciale: i suoi commerci dipendevano infatti

in gran parte dalle repubbliche marinare italiane, e dagli operosi Comuni

essa importava gran quantità di manufatti. La conquista sicura e

incontrastata dell’Italia meridionale ed il dominio della Lombardia avrebbero

dunque dato, a quanto sembrava, un grande incremento economico alla Francia.

Le decisioni di Lodo vico il

Moro

La politica estera di Lodovico

il Moro portò alla rovina dell’Italia.  Egli

si sentiva attaccato dal re di Napoli, mentre Venezia era sempre in agguato

e contro ogni novità milanese. La psicosi di dover difendersi a

tutti i costi spinse Lodovico il Moro a chiamare in Italia il potente

re francese, Carlo VIII°, il quale venne, fu rice-vuto fastosamente

da Lodovico il Moro e giunse in pochi mesi alla conquista di Napoli, il

febbraio 1495. Un mese dopo circa dall’ingresso di Carlo VIII°

in Napoli gli Stati italiani capirono il grave sbaglio di aver lasciato

libero il passaggio ad uno straniero. Ancora sotto l’impressione delle

facili conquiste francesi stipularono una Lega il 31 marzo 1495. Già

Venezia si era avvicinata agli altri Stati italiani ed aveva mandato ambasciatori

in tutte le parti, compreso il ducato di Milano. Sul ponte del Lambro

in Melegnano avvenne la solenne accoglienza degli inviati del duca all’ambasciata

veneta capeggiata da Sebastiano Badoer e Benedetto Trevisan, avvocati

della Repubblica veneta, il 30 novembre 1494. Carlo VIII° potè

ritornare precipitosamente in Francia, con tutte le sue truppe, dopo essersi

riconciliato con il Moro ed aver ottenuto assicurazioni per una futura

probabile riconquista di Napoli. Evidentemente il Moro aveva fatto

una pace separata con i Francesi, tradendo gli alleati della Lega. In

tal modo stava sempre più complicando la sua posizione politica

che presto lo porterà alla rovina. Carlo VIII° moriva,

senza figli, nell’aprile 1498 con i suoi sogni di gloria. Ma a lui succedeva

il duca d’Orleans, quel famoso nipote di Valentina Visconti, il quale

considerava senza mezzi termini come sua legittima eredità il ducato

di Milano e intendeva riaverlo a tutti i costi. Il duca si chiamava, per

la storia, Luigi XII°. Questa volta furono i Veneziani a chiamare

in Italia i Francesi, i quali non si fecero aspettare. Luigi XII°,

che appena assunto al trono francese si era fatto chiamare anche con i

titoli di re di Napoli e di duca di Milano, scendeva in Italia nel 1499

invadendo subito la parte occidentale del ducato milanese, mentre le truppe

veneziane penetravano da oriente e si spingevano fino nel Lodigiano.

In questa guerra Melegnano fu colpita nel cuore. Un cronista del 1500,

Ambrogio da Paullo, lascia questa descrizione: “L’anno 1500 sul finire

di marzo si aveva una grande paura a causa delle truppe francesi che avevano

occupato Lodi e saccheggiato Riozzo... il 27 maggio 1502 l’esercito

francese di Luigi XII° è in marcia da Milano a Lodi si ferma

nei villaggi ruba ogni bene degli abitanti...”. Tutti i nostri paesi

e paesini davano l’allarme tra di loro trasmettendo il pericolo con il

suono delle campane a martello. Lodovico il Moro fuggiva in Germania,

abbandonato da tutti, dopo la catastrofe di Novara del 10 aprile 1500,

travestito da svizzero. Fu però riconosciuto e preso e trasportato

in Francia dove morì il 27 maggio 1508 anch’egli sognando impossibili

riconquiste e nuovi fasti gloriosi politici e diplomatici. Il re francese

Luigi XII° rimase il vero padrone del Milanese. Egli

si sentiva attaccato dal re di Napoli, mentre Venezia era sempre in agguato

e contro ogni novità milanese. La psicosi di dover difendersi a

tutti i costi spinse Lodovico il Moro a chiamare in Italia il potente

re francese, Carlo VIII°, il quale venne, fu rice-vuto fastosamente

da Lodovico il Moro e giunse in pochi mesi alla conquista di Napoli, il

febbraio 1495. Un mese dopo circa dall’ingresso di Carlo VIII°

in Napoli gli Stati italiani capirono il grave sbaglio di aver lasciato

libero il passaggio ad uno straniero. Ancora sotto l’impressione delle

facili conquiste francesi stipularono una Lega il 31 marzo 1495. Già

Venezia si era avvicinata agli altri Stati italiani ed aveva mandato ambasciatori

in tutte le parti, compreso il ducato di Milano. Sul ponte del Lambro

in Melegnano avvenne la solenne accoglienza degli inviati del duca all’ambasciata

veneta capeggiata da Sebastiano Badoer e Benedetto Trevisan, avvocati

della Repubblica veneta, il 30 novembre 1494. Carlo VIII° potè

ritornare precipitosamente in Francia, con tutte le sue truppe, dopo essersi

riconciliato con il Moro ed aver ottenuto assicurazioni per una futura

probabile riconquista di Napoli. Evidentemente il Moro aveva fatto

una pace separata con i Francesi, tradendo gli alleati della Lega. In

tal modo stava sempre più complicando la sua posizione politica

che presto lo porterà alla rovina. Carlo VIII° moriva,

senza figli, nell’aprile 1498 con i suoi sogni di gloria. Ma a lui succedeva

il duca d’Orleans, quel famoso nipote di Valentina Visconti, il quale

considerava senza mezzi termini come sua legittima eredità il ducato

di Milano e intendeva riaverlo a tutti i costi. Il duca si chiamava, per

la storia, Luigi XII°. Questa volta furono i Veneziani a chiamare

in Italia i Francesi, i quali non si fecero aspettare. Luigi XII°,

che appena assunto al trono francese si era fatto chiamare anche con i

titoli di re di Napoli e di duca di Milano, scendeva in Italia nel 1499

invadendo subito la parte occidentale del ducato milanese, mentre le truppe

veneziane penetravano da oriente e si spingevano fino nel Lodigiano.

In questa guerra Melegnano fu colpita nel cuore. Un cronista del 1500,

Ambrogio da Paullo, lascia questa descrizione: “L’anno 1500 sul finire

di marzo si aveva una grande paura a causa delle truppe francesi che avevano

occupato Lodi e saccheggiato Riozzo... il 27 maggio 1502 l’esercito

francese di Luigi XII° è in marcia da Milano a Lodi si ferma

nei villaggi ruba ogni bene degli abitanti...”. Tutti i nostri paesi

e paesini davano l’allarme tra di loro trasmettendo il pericolo con il

suono delle campane a martello. Lodovico il Moro fuggiva in Germania,

abbandonato da tutti, dopo la catastrofe di Novara del 10 aprile 1500,

travestito da svizzero. Fu però riconosciuto e preso e trasportato

in Francia dove morì il 27 maggio 1508 anch’egli sognando impossibili

riconquiste e nuovi fasti gloriosi politici e diplomatici. Il re francese

Luigi XII° rimase il vero padrone del Milanese.

La fine di una trionfale età

Nel periodo sforzesco l’economia

fu aiutata, le scienze si avviarono ad un buon sviluppo, grandi personalità

in ogni settore furono membri di una corte principesca tra le prime d’Europa.

Bernardino Corio, storico di Milano del periodo di Lodovico il Moro ci

lascia scritto: “qui vi sono storici, umanisti e poeti, architetti e pittori

fisici ed astronomi o molte di queste cose insieme... eccellentissimi in

tutte le arti e scienze”. Basterebbero i nomi di Leonardo da Vinci

e di Bramante da Urbino, di Francesco Filelfo e di Giorgio Merula, di Ermolao

Barbaro e di Demetrio Calcondila, di Gaspare Visconti e di Pier Candido

Decembrio per rappresentare una civiltà milanese nel ruolo di primo

piano in campo letterario ed artistico, sulla scia luminosa del Rinascimento

italiano.

L’ultima fiammata sforzesca

Luigi XII°, padrone del

Milanese, passava di vittoria in vittoria. Perfino contro l’eterna

nemica dei Milanesi, Venezia, riportò una clamorosa vittoria ad

Agnadello nel maggio del 1509. Ma al soglio pontificio sali un uomo

energico ed antifrancese: Giulio II°, il quale fece del suo programma

politico una missione contro la Francia, al grido di fuori i barbari! La

lega che egli potè stringere con gli Svizzeri, la Spagna, l’Inghilterra

e perfino con i Veneziani fu detta Lega Santa: e fu inevitabilmente la

guerra, nella quale gli Svizzeri poterono invadere tutto il Milanese fino

alla conquista di Milano che fu occupata nel giugno del 1512, avendo alla

testa il vescovo Matteo Schiner, detto il cardinale di Sion, dal nome di

una cittadina svizzera. La città di Milano fu consegnata ad

Ottaviano Sforza, figlio di Galeazzo Maria. Ottaviano era vescovo di Lodi

ed entrò in Milano come inviato speciale della Lega Santa insieme

con gli Svizzeri.

Francesco Brivio capitano e

vicario in Melegnano

Subito iniziarono le fasi per

la restaurazione materiale e politica del ducato. Francesco Brivio, membro

di una nobile famiglia milanese, offrì ad Ottaviano Sforza, il 19

luglio 1512, la somma di mille ducati, cinquecento subito e cinquecento

quando potesse avere come ipoteca il castello di Melegnano con la carica

di capitano e di vicario ducale, unitamente allo stipendio e a tutte le

prerogative che tale carica comportava e fruttificava. La tesoreria ducale

avrebbe sempre avuto la possibilità di riscattare il castello quando

avesse avuto la somma da restituire. Il 22 luglio fu spedito l’atto notarile

steso dal notaio imperiale Giulio Cattaneo ed il castello fu consegnato

al Brivio.

Francesco Brivio feudatario

di Mele gnano

Questa concessione finanziaria

del Brivio ebbe una importante conseguenza per Melegnano. Difatti, essendo

diventato duca Massimiliano Sforza, figlio di Lodovico il Moro, il Brivio

ebbe per sè‚ e per i suoi discendenti maschi legittimi, per sempre,

il territorio melegnanese con il castello, come un feudo, in data 15 dicembre

1513. Il nuovo assetto di Melegnano fu una grossa novità politica,

economica e sociale. Francesco Brivio ebbe tutti i legittimi poteri, le

spettanze e le competenze sui luoghi che prima erano della Camera ducale.

A lui fu concessa la facoltà di giudicare le cause civili e penali,

di riscuotere le tasse sul sale e sugli attrezzi di ferramenta. Rimanevano

esclusi gli edifici stabiliti per gli alloggiamenti dei cavalli. Ed il

tutto era regolato da precise clausole stese da diretto pugno del duca.

Il duca inviò pure un decreto agli abitanti di Melegnano ed in modo

particolare ai responsabili dell’amministrazione perchè‚ accettassero

e riconoscessero come loro feudatario Francesco Brivio, conte e tesoriere

del duca, e prestassero il giuramento di fedeltà. Difatti l’8 settembre

1514, due giorni dopo del decreto del duca, gli abitanti di Melegnano prestarono

il loro giuramento. A sua volta Francesco Brivio prestò solenne

giuramento al duca Massimiliano Sforza l’8 gennaio 1515. Pare che gli anni

della gestione del Brivio in Melegnano fossero sereni e nella normalità.

Quando morì ebbe la successione il figlio Dionigi. Egli dovette

subire la terribile situazione della seconda calata dei Francesi in Italia

e fu testimone della terribile battaglia dei Giganti del settembre 1515.

La Lombardia subì la dominazione straniera fino al 1521, quando

Gerolamo Morone, con l’aiuto degli Spagnoli, governò Milano, in

qualità di vicario del duca Francesco II°, che potè‚

riavere il ducato dei suoi avi. Egli morì il 1° novembre 1535,

all’età di quarant’anni senza lasciare eredi. Il governo del

ducato, ormai nella sfera degli Spagnoli, fu affidato al governatore Antonio

de Leyva. |

La

sorte del castello di Melegnano

La

sorte del castello di Melegnano