scritto inedito di: Milost Della Grazia

| Il Pensiero filosofico e religioso

scritto inedito di: Milost Della Grazia |

||||

| Kant |

Alcuni anni or sono chiesi a Will Durant, un anziano amico che

amava la filosofia, di indicarmi un libro di Kant facile e piacevole

da leggere. Mi rispose che Kant era l’ultimo filosofo al mondo che

dovevo leggere per conoscere la sua filosofia, essendo lui molto

simile al dio pagano Thor che parlava attraverso le nubi, come il

filosofo, ma senza la luce della folgore e disdegnava gli esempi

ed i concetti concreti, non volendo appesantire il suo libro. Alcuni anni or sono chiesi a Will Durant, un anziano amico che

amava la filosofia, di indicarmi un libro di Kant facile e piacevole

da leggere. Mi rispose che Kant era l’ultimo filosofo al mondo che

dovevo leggere per conoscere la sua filosofia, essendo lui molto

simile al dio pagano Thor che parlava attraverso le nubi, come il

filosofo, ma senza la luce della folgore e disdegnava gli esempi

ed i concetti concreti, non volendo appesantire il suo libro.

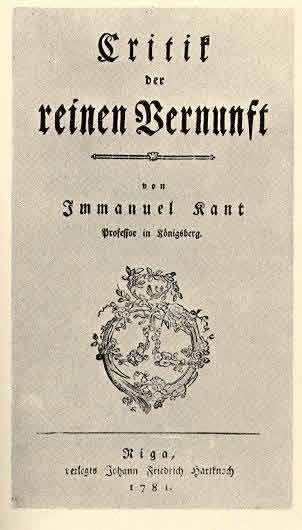

Quando Kant consegnò i manoscritti della Critica al suo amico Herz, uomo assai versato nella filosofia, costui glieli restituì, dopo aver letto soltanto la metà, dicendogli che se avesse continuato a leggerlo, sicuramente avrebbe perso la ragione. Questa era l’opinione di Will Durant, quando gli chiesi di spiegarmi in breve qual’era la filosofia di Kant. Naturalmente cambiai idea e per qualche anno mi disinteressai di Kant. Nell’autunno del 2003 avevo chiesto a Ettore se potevo preparare per internet un profilo della religione e della filosofia dalla preistoria a Kant. Arrivato al mitico Emmanuel, ho dovuto leggere più volte i suoi scritti e quello che gli altri filosofi avevano scritto di lui, cercando di penetrare lentamente nel groviglio delle sue teorie. Schopenhauser ha scritto che uno dei maggiori meriti di Federico il Grande fu quello di aver consentito a Kant di sviluppare e poi pubblicare la Critica della Ragion Pura. Difficilmente sotto un altro governo un professore stipendiato dallo Stato, avrebbe potuto osare tanto. Esattamente duecento anni fa, nel febbraio del 1804, moriva il maestro della -Ragione Pura- ed oggi, 12 febbraio del 2004, ho praticamente finito il mio articolo sul rapporto tra filosofia e religione. Kant era nato a Koenigsberg il 22 aprile del 1724. Suo padre Giovanni Giorgio era un umile sellaio, la cui famiglia veniva dalla Scozia, sua madre Anna Regina Renterin, di semplici costumi, apparteneva alla setta dei pietisti. Nel 1732 fu ammesso al Collegio Fredericianum, distinguendosi subito per la sua serietà, senza dimostrare particolare predisposizione per la filosofia. Finite le medie, si iscrisse alla facoltà di filosofia, ma alla morte del padre fu costretto a fare il precettore in alcune famiglie nobili. Nel 1769 l’Università di Koenigsberg lo nominò professore titolare di logica e di metafisica. Dopo un decennio di silenzio, fecondo di studi e di meditazioni, pubblicò le sue opere più importanti, tra le quali, la -Critica della Ragione pura-. Visse un’esistenza da vecchio scapolo, critico in tutte le sue manifestazioni. Quando usciva al mattino per andare all’Università, sempre alla stessa ora, la gente che incontrava gli dava il buongiorno e regolava l’orologio. Nessuno sospettava di aver appena salutato un genio che avrebbe provocato una rivoluzione nel campo del pensiero umano. A ottanta anni aveva perso la memoria e, come rimedio, scriveva tutto su grande foglio di carta, sul quale si mescolavano riflessioni sulla metafisica, elenco della biancheria da portare lavare e la lista della spesa. Tra le opere minori, ricordo -l’Ipotesi Kant-Laplace- pubblicata nel 1755, nella quale spiega come il mondo solare e quello degli altri astri abbiano avuto la loro origine da una nebulosa primitiva, · Sogni di un visionario- del 1766, nel quale fa notare la mancanza di un serio fondamento nelle costruzioni metafisico-teologiche e -Segreti celesti- del 1778, nel quale getta le basi della prima opera kantiana sui valori e i limiti della metafisica. A differenza di Rousseou, Kant sosteneva che l’uomo non è per sua natura né buono né cattivo, ma diventa buono attraverso l’educazione che lo migliora con la disciplina, la moralità e la cultura attraverso il metodo del dialogo socratico. Definiva l’illuminismo -liberazione- dell’uomo che aveva finalmente trovato il coraggio di avere un proprio pensiero su moralità, religione e politica, invece di adottare quella di chi comandava. Liberatosi dal sonno dogmatico in cui l’avevano costretto C. Wolff, A. Baumgarten e D. Hume, Kant, fin dal 1770, aveva iniziato l’elaborazione di una sua analisi del pensiero, sull’origine e l’evoluzione dei concetti e sulle possibilità della conoscenza, ma soltanto undici anni dopo, con la · Critica della Ragion Pura- del 1781, riuscì a presentare uno studio completo, che affrontava i problemi della conoscenza, della moralità, dell’educazione e, da ultimo, quello metafisico. Nell’introduzione della -Ragion pura- Kant esamina i giudizi senza i quali, ovviamente, non è possibile alcuna conoscenza: quello analitico, proprio dei razionalisti e quello sintetico, proprio degli empiristi. Ritengo utile spiegare il significato di alcuni termini usati normalmente dai filosofi. · Predicato: quanto si nega o si afferma intorno a un soggetto nella formulazione elementare del giudizio. · A priori ( opposto = a posteriori ): tipo di ragionamento che procede deduttivamente dalla causa all’effetto, dall’universale al particolare. · Il giudizio analitico è quello il cui predicato deriva dal soggetto stesso per analisi (giudizio a priori) Esempio: il cielo di notte è stellato.  Tali giudizi sono universali, ma non ci insegnano

nulla di nuovo. Il loro predicato non modifica il soggetto, anzi è

implicito nel soggetto stesso. Infatti il cielo di notte è sempre

stellato, anche se piove. I giudizi analitici quindi non hanno valore ai

fini della conoscenza. Tali giudizi sono universali, ma non ci insegnano

nulla di nuovo. Il loro predicato non modifica il soggetto, anzi è

implicito nel soggetto stesso. Infatti il cielo di notte è sempre

stellato, anche se piove. I giudizi analitici quindi non hanno valore ai

fini della conoscenza.

· Il giudizio sintetico è quello il cui predicato modifica il soggetto (giudizio a posteriori ) ma purtroppo è privo di universalità. Infatti quando diciamo -i corpi sono pesanti- pronunciamo un giudizio il cui predicato aggiunge qualcosa di nuovo al soggetto, ma pronunciamo un giudizio che è condizionato all’esperienza dei sensi ed è nello stesso tempo privo di universalità. Qual è il giudizio valido ai fini della nostra conoscenza ? Secondo Kant quello sintetico a priori. Kant distingue tre gradi del nostro conoscere: sensibile, intellettivo e razionale, tre gradi che formano le tre parti della Critica: l’estetica trascendentale, l’analisi trascendentale e la dialettica trascendentale. Per critica non si intende un giudizio di censura come nel linguaggio attuale. Kant comincia ad ammettere che l’assoluta certezza della conoscenza è impossibile qualora questa provenga dai sensi e cioè da un mondo esterno che non ci può dare alcuna garanzia di sicurezza. Cosa avverrebbe se noi possedessimo una conoscenza indipendente dall’esperienza sensibile, una conoscenza della cui verità fossimo certi, ancora prima dell’esperienza, in una parola se possedessimo una conoscenza a priori ? Ma la conoscenza assoluta è possibile? Questo è il problema centrale della Critica kantiana che diventa così una dettagliata analisi del pensiero, un esame dell’origine e dell’evoluzione dei concetti, uno studio della struttura della conoscenza. Noi non possiamo concepire l’eternità, ma non possiamo nemmeno pensare ad un momento, anche remoto, senza concepire un periodo di tempo ad esso precedente. Non avremo mai una esperienza del mondo sensibile, se non la concepiamo in termini di tempo, spazio e causa. Kant ritiene di poter dare una risposta ai vari interrogativi mediante la cosiddetta rivoluzione copernicana. L’astronomo polacco Copernico, vedendo che non si poteva andare avanti nella spiegazione dei moti celesti partendo dal presupposto che tutte le stelle girano intorno alla terra, capovolse decisamente la frittata e partì dal concetto che la terra gira intono al sole, risolvendo i suoi problemi. Kant applica la rivoluzione copernicana in filosofia, escludendo che la ragione possa farci conoscere il soprasensibile e limitando quindi la nostra conoscenza al mondo dei fenomeni, studiati con il metodo dei giudizi, che sono gli strumenti del nostro conoscere, ricorrendo all’esempio della matematica, le cui nozioni sono certe, perché possiamo immaginare che domani il sole sorga a ponente o che il fuoco non bruci, ma non riusciremo mai a convincerci che 2 x 2 non faccia 4. Ogni tentativo scientifico o religioso di definire la natura ultima della realtà non arriva a una conclusione perché l’intelligenza non potrà mai superare i limiti dei sensi ed una scienza trascendentale si perderebbe in –antinomie-, cioè dilemmi insolubili derivanti dai tentativi della scienza di superare l’esperienza, allo stesso modo che una teologia trascendentale finirebbe per perdersi nei meandri dei –paralogismi-, cioè ragionamenti che derivano da una imperfezione insita nel procedimento logico. Il saggio sulla religione è lo scritto più audace di Kant, un opera che non può non destare meraviglia. Kant diffidava della religione ed escludeva interventi straordinari da parte di Dio nella genesi dell’universo e dell’uomo La Bibbia ed ogni altro libro rivelato deve essere giudicato in base al suo valore morale, come le Chiese hanno valore in quanto contribuiscono al perfezionamento dell’uomo. L’anima è sostanza incorruttibile, la volontà umana è libera ed esige un ente superiore, Dio, presupposto di ogni realtà. Dato che la religione non può essere basata sulla scienza, troverà la sua base solo sulla morale e la realtà più bella di tutte le esperienze umane è basata sul nostro senso morale, che ci obbliga a operare in modo che la nostra condotta possa elevarsi a norma universale. L’assoluto predominio che Kant da alla morale e al dovere, è la prova del valore che da al libero arbitrio. La logica e la mente, ci lasciano liberi di credere se, al di là della “cosa in sé” vi sia un Dio giusto e il nostro senso morale ci impone di aver fede in Dio. Ma spesso, al di sopra della logica del cervello, c’è il sentimento del cuore, che ha ragioni sue proprie che la mente non potrà mai comprendere. Heine aveva paragonato Kant a Robespierre, il quale aveva tagliato a testa a un re e a poche centinaia di francesi, ma Kant aveva distrutto le basi di quella Chiesa per la quale Cristo aveva predicato ed era stato ucciso. Ma Cristo fu frainteso, perché invece del Regno di Dio, gli uomini crearono un regno nel quale simboli e riti hanno spesso sostituito la perfezione morale, dimenticando le parole di Cristo. Gli uomini poi, invece di sentirsi uniti da un unico spirito religioso, si sono divisi in mille sette. Con questo ho terminato il mio lavoro; probabilmente non sono stato sempre chiaro, anche perché spesso ho riportato le parole dei filosofi. Per cercare di capire il pensiero kantiano ho perso molte ore, spesso mi sono alzato all’alba con l’intuizione di un concetto che da giorni mi tormentava, perché incomprensibile. Non ho trovato alcuno con il quale parlare di Kant, dei due unici amici, di sicuro competenti, Will è morto da un paio d’anni, Nicola sta benissimo, vive a Zurigo ed è un pozzo di scienza, ma quando l’ho interpellato telefonicamente, mi ha precisato che Kant se lo tiene per la sua prossima vecchiaia. A forza di leggerlo e rileggerlo, mi sembra quasi di conoscerlo questo professor Emmanuele Kant. Tanti anni or sono ero stato a Koenigsberg, gelido porto sul Mar Baltico, capitale della Prussica orientale, passata ai Russi con il nome di Kaliningrad. E’ una città storicamente importante perchè fondata nel medioevo dall’ Ordine Teutonico. A quei tempi mi interessava lo scrittore Ernst Wiechert e l’atmosfera storico-mistica della Prussica orientale, così bene descritta da Wiechert nei suoi libri, che avevo sentito il bisogno di visitarla. Conoscendo la città, dopo aver letto e riletto i libri di Kant, ora mi sembra quasi di vederlo quando esce di casa , con il solito paltò grigioferro ed il bastone nella mano sinistra, sempre alla stessa ora, con la gente che lo saluta e regola l’orologio. Quando si spense serenamente quella gelida mattina del 12 febbraio del 1804, le sue ultime parole furono: Es ist gut ! è giusto che sia così. Il governo prussiano aveva perdonato Kant per la sua teologia, Federico Guglielmo II era salito al trono di Prussica, la rivoluzione francese aveva cominciato a far tremare i sovrani d’Europa. Mentre la maggior parte degli insegnanti dell’università si era dichiarata favorevole alla monarchia, il vecchio Kant, ancora giovane di spirito, salutò la rivoluzione con gioia e, con le lacrime agli occhi, disse agli amici: adesso ho ottanta anni, posso io ancora discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo ? Ho visto con i miei occhi quello che volevo vedere. Deh, lascia che il tuo servo se ne ritorni indietro e che io possa morire nella mia città presso la tomba di mio padre e di mia madre ( II Samuele 19 : 35, 37 ). Sulla lapide della sua tomba hanno inciso le ultime parole della Critica della Ragione Pura: Due cose riempiono sempre di emozione la mia anima, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Molti problemi, specie kantiani, non li ho sviluppati nel modo migliore, probabilmente perché non li ho compresi del tutto, ma la parola greca –filosofo- non indica colui che sa tutto, ma colui che ama la cultura, che si pone delle domande, che ha dei dubbi. |

|

|