scritto inedito di: Milost Della Grazia

| Il Pensiero filosofico e religioso

scritto inedito di: Milost Della Grazia |

||||

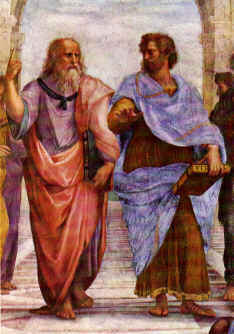

| Il pensiero di Platone |

Quando iniziai a leggere la settima lettera di Platone ( ne scrisse

13 ), una specie di diario in cui descrive la situazione politica di Atene,

mi sembrava di leggere uno dei nostri quotidiani, nei quali si parla solo

della sinistra e della destra, occupate non a governare il paese, ma solo

a scannarsi tra loro, rinfacciandosi reciprocamente gli errori e le porcherie

fatte nel passato.  Platone, dopo aver discusso sulle varie forme

di governo, conclude con grande amarezza: “ La democrazia è il governo

del popolo, un incantevole governo libero dal peso di ogni disciplina,

che concede uguaglianza di diritti ai giusti ed agli ingiusti, per

cui il democratico è un individuo senza valori morali stabili,

pronto a cambiare idea in qualsiasi momento e interessato soltanto

alla libertà senza limiti, ben lontano dal praticare la temperanza,

in quanto la sua sete di libertà è insaziabile. Ovviamente

(questo l’aggiungo io) la libertà gli serve soltanto per fare i

comodi suoi”. Platone morì nel 347, mentre su Atene si stava

addensando un’altra bufera, con Filippo II il Macedone, il quale,

dopo aver sconfitti gli ateniesi ed i tebani nella battaglia di Cheronea,

si era fatto nominare capo supremo della Confederazione greca e tutta la

Grecia persero la libertà. Platone ci ha lasciato una

eredità circa una trentina di dialoghi e tredici lettere.

Un primo gruppo di dodici dialoghi furono scritti subito dopo la morte

di Socrate e l’Apologia ed il Critone sono i più importanti,

nei quali vengono raccontate le ultime ore di Socrate prima della morte

e rispecchiano tutto il pensiero socratico. Platone, dopo aver discusso sulle varie forme

di governo, conclude con grande amarezza: “ La democrazia è il governo

del popolo, un incantevole governo libero dal peso di ogni disciplina,

che concede uguaglianza di diritti ai giusti ed agli ingiusti, per

cui il democratico è un individuo senza valori morali stabili,

pronto a cambiare idea in qualsiasi momento e interessato soltanto

alla libertà senza limiti, ben lontano dal praticare la temperanza,

in quanto la sua sete di libertà è insaziabile. Ovviamente

(questo l’aggiungo io) la libertà gli serve soltanto per fare i

comodi suoi”. Platone morì nel 347, mentre su Atene si stava

addensando un’altra bufera, con Filippo II il Macedone, il quale,

dopo aver sconfitti gli ateniesi ed i tebani nella battaglia di Cheronea,

si era fatto nominare capo supremo della Confederazione greca e tutta la

Grecia persero la libertà. Platone ci ha lasciato una

eredità circa una trentina di dialoghi e tredici lettere.

Un primo gruppo di dodici dialoghi furono scritti subito dopo la morte

di Socrate e l’Apologia ed il Critone sono i più importanti,

nei quali vengono raccontate le ultime ore di Socrate prima della morte

e rispecchiano tutto il pensiero socratico.

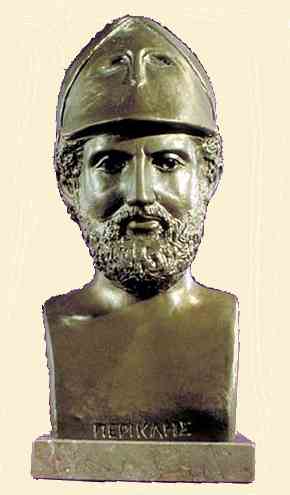

Nel secondo gruppo, scritto tra il 396 e il 388 troviamo la Repubblica, il Simposio ed il Fedone. La Repubblica è un vero trattato enciclopedico nel quale c’è tutto Platone. I dialoghi dell’ultimo periodo documentano i dubbi ed i ripensamenti di Platone sulla dottrina delle idee e sono il Timeo, le Leggi, il Parmenide, il Sofista ed il Politico. Esaminiamo ora gli argomenti più importanti della sua filosofia: l’Utopia, la teoria delle idee, l’immortalità dell’anima, la concezione della conoscenza. Da Pitagora aveva presso molti elementi della sua filosofia, la religiosità, la fede nella immortalità dell’anima, da Eraclito il concetto che la conoscenza non la si raggiunge con i sensi ma solo tramite l’intelletto. La parola dialogo implica la presenza di vari interlocutori, tra i quali troviamo anche Socrate e naturalmente è Platone il suo portavoce, essendo Socrate ormai morto. Nella Repubblica Platone comincia a chiedersi ? Cos’è la giustizia ? Cos’è la morale ? Il sofista Callicle inizia subito con un discorso polemico: La morale è un’invenzione dei deboli per neutralizzare la potenza dei forti. Gli uomini non si accontentano più di una via semplice, sono ingordi, gelosi e invidiosi, si stancano presto di quello che hanno e vogliono quello che non posseggono. Pertanto è meglio essere forti, senza pensare alla giustizia ed alla morale, perché la ricchezza raggiunta dai banchieri e dai commercianti ha completamente sconvolto le classi sociali. L’ aristocrazia è stata sostituita da una oligarchia plutocratica. Il grande Pericle una volta disse agli ateniesi che il loro impero era basato sulla forza e i forti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono quello che devono. Non so come va a finire il discorso, ma occupa ancora molte pagine e Platone lo concluderà con la sua Utopia. Personalmente sono rimasto alle prime pagine, comunque la Repubblica di Platone è ormai un libro presente in tutte le biblioteche e in tutte le librerie, anche in edizioni molto economiche. Prima di affrontare l’Utopia, Platone dedica molto spazio al problema dell’educazione dei giovani e dei cittadini, problema molto sentito anche da Pitagora e considerato fondamentale da filosofi moderni come Emanuele Kant.  Platone se la prende

con molti poeti, compreso Omero ed Esiodo, per come esaltavano anche le

imprese criminali di alcuni dei, esempi dannosissimi per i

giovani, che potevano venire istigati alla violenza e qui Platone

diventa piuttosto drastico, affermando testualmente: Bisogna cominciare

a mandare in campagna tutti i ragazzi di oltre dieci anni di età

e prendere possesso dei bambini, proteggendoli così dalle consuetudini

famigliari. E’ impossibile creare lo Stato utopistico finchè

si permetterà ai giovani di venire sistematicamente corrotti dall’esempio

degli anziani. Il primo punto del programma è una educazione

universale. Per i primi dieci anni l’educazione dovrà essere prevalentemente

fisica. E’ una vera disgrazia il dover ricorrere alle medicine per

il fatto che gli uomini , vivendo una vita di ozi e di vizi distruggono

il loro corpo. Anche la musica è preziosa, perché affina

i sentimenti e il carattere, tanto che alcune malattie possono essere

curate con la musica, ma quale ? E qui Platone ci da anche consigli

su che tipo di musica ascoltare. Le armonie ionie devono essere proibite

in quanto senza nerbo, quelle lidie proibite perché

esprimevano sofferenza, mentre sono erano ammesse le doriche

per il loro ardore e le frigie per la loro sobrietà e così

via. Platone se la prende

con molti poeti, compreso Omero ed Esiodo, per come esaltavano anche le

imprese criminali di alcuni dei, esempi dannosissimi per i

giovani, che potevano venire istigati alla violenza e qui Platone

diventa piuttosto drastico, affermando testualmente: Bisogna cominciare

a mandare in campagna tutti i ragazzi di oltre dieci anni di età

e prendere possesso dei bambini, proteggendoli così dalle consuetudini

famigliari. E’ impossibile creare lo Stato utopistico finchè

si permetterà ai giovani di venire sistematicamente corrotti dall’esempio

degli anziani. Il primo punto del programma è una educazione

universale. Per i primi dieci anni l’educazione dovrà essere prevalentemente

fisica. E’ una vera disgrazia il dover ricorrere alle medicine per

il fatto che gli uomini , vivendo una vita di ozi e di vizi distruggono

il loro corpo. Anche la musica è preziosa, perché affina

i sentimenti e il carattere, tanto che alcune malattie possono essere

curate con la musica, ma quale ? E qui Platone ci da anche consigli

su che tipo di musica ascoltare. Le armonie ionie devono essere proibite

in quanto senza nerbo, quelle lidie proibite perché

esprimevano sofferenza, mentre sono erano ammesse le doriche

per il loro ardore e le frigie per la loro sobrietà e così

via.

Peccato che J. Strass non fosse ancora nato, perchè sicuramente la marcia di Radetzky avrebbe entusiasmato Platone. Platone è convinto che una stato non può essere forte se non crede in Dio, ma il greco Platone non crede certo agli dei omerici, e l’influenza orfico-pitagorica aveva trovato in lui l’humus adatto per svilupparsi e Platone credeva in un dio unico, credeva nell’immortalità dell’anima e probabilmente anche alla metempsicosi. Inizia il discorso sull’utopia spiegando che ognuno di noi da solo si trova nell’ impossibilità di badare a se stesso, avendo bisogno di una infinità di cose e qui precisa che i cittadini vanno divisi in tre classi: il popolo comune, i soldati ed i custodi. Solo questi ultimi possono avere poteri politici e tra questi andrà scelto chi deve governare lo stato. Per poter fare questo nel modo migliore dovrà avere una conoscenza completa del Bene, che è sempre associato con la moralità e con la saggezza, ma anche la tranquillità è un fattore essenziale per poter governare con saggezza. Per quanto concerne il rischio della disonestà ha risolto il problema creando per i guardiani un sistema decisamente comunista. Nessuno dei candidati al comando deve avere delle proprietà, oltre quelle strettamente indispensabili e qui Platone introduce un modello di convivenza del tutto nuovo, per cui sia i maschi che le femmine, sulla base di una completa uguaglianza dei due sessi, dovranno fare una vita comunitaria, con abitazione e pasti in comune, abolendo il matrimonio e il concetto di famiglia per cui si potranno formare solo copie provvisorie, escludendo qualsiasi sentimento e facendo in modo che i giovani più robusti e più intelligenti si accoppino con donne che hanno le medesime qualità, rafforzando in tal modo la razza. Nessuno dovrà interessarsi degli eventuali figli, che verranno allevati dallo stato e qui Platone si sbizzarrisce nel dare consigli, fare molta ginnastica, mangiare poco ma sano, camminare tutti giorni a lungo e così via. Soltanto con queste precauzioni le persone prescelte per comandare saranno in grado di governare con sapienza, forza e temperanza, amministrando con competenza anche la giustizia. Naturalmente lo stato migliore sarà quello in mano ai filosofi, ma Platone si rende conto di parlare di uno stato modello che non esiste, perché vive in una Atene dilaniata dalle frazioni, una Atene che ha perso la guerra e che tra pochi mesi diventerà una provincia dell’impero di Filippo il Macedone.  Quando ho chiesto a mia moglie cosa pensasse di Platone, dopo aver

letto la mia sintesi dell’Utopia, Quando ho chiesto a mia moglie cosa pensasse di Platone, dopo aver

letto la mia sintesi dell’Utopia,

mi ha risposto che, più che un filosofo, Platone era un nazista e che la sua Repubblica deve essere stata una delle letture preferite di Adolfo Hitler, alla quale si era ispirato per il suo Mein Kampf. Per quanto riguarda il mondo dell’esperienza sensoriale, Platone elabora una sua teoria della conoscenza in base alla quale, di tutte le cose di cui siamo circondati e quindi vediamo, ne esiste una identica, unica, l’idea eterna e universale. Con i nostri sensi abbiamo pertanto esperienza della molteplicità delle cose, che sono belle o brutte, con la mente invece possiamo cogliere l’idea del suo essere unico e perfetto, custodito nel mondo delle Idee. Per farvi comprendere meglio il concetto faccio un esempio pratico. Ogni tanto, tempo permettendo, faccio una passeggiata nei sentieri in collina dietro la nostra casa e incontro un piccolo cagnetto che mi viene incontro, un po’ scodinzolando la coda, un po’ abbaiando. Questo cagnetto ha un aspetto comune a tutti i cagnetti di mia conoscenza e pertanto deve essere il cane del mio vicino. Se invece penso a tutti i cani che ho visto in vita mia, belli o brutti, penso che oltre tutti i cagnetti del mondo che tendono a somigliare a un “Cagnetto Ideale” che è depositato in un Mondo Ultrasensibile, io cerco di immaginarlo questo cane unico e allora ho espresso un concetto metafisico, ed io ho visto soltanto una brutta copia dell’Idea di un Cane, che non ha nulla a che vedere con il cagnetto che ho incontrato.o potrà mai incontrarmi per strada, in quanto patrimonio del mondo delle Idee. Ma il cane del mio vicino non è in grado di comprendere questi discorsi, non sa di essere solo una brutta copia di un cane ideale e vive benissimo anche senza sapere chi era e cosa aveva detto Platone. A questo punto mi chiedo chi è più felice, il cagnetto che incontro durante la mia passeggiata, che ogni tanto si fa una bella dormita, riscaldato dai raggi del sole, che si sgranocchia un bell'osso e ogni tanto fa quattro salti con una cagnetta, ma che prima o dopo finirà sotto le ruote di qualche imbecille frettoloso oppure il cane ideale che vive immortale nel mondo delle Idee ? Una volta ho conosciuto un imbrattatele presuntuoso, il quale mi disse, il mio sogno è diventare immortale e poi morire. Se lo rivedo devo raccontargli la storia dei due cagnetti. Indro Montanelli, nella sua Storia dei Greci ci racconta come morì. Un allievo gli chiese di fargli da padrino al suo matrimonio. Platone, nonostante avessi ottanta anni suonati, partecipò alla festa, si divertì moltissimo scherzando con i giovani, mangiando e bevendo abbondantemente. Ad un dato punto, essendo un po’ stanco, si ritirò in un angolo per fare un sonnellino. L’indomani lo trovarono morto e tutta Atene si mosse per accompagnarlo al cimitero. |

|

|