scritto inedito di: Milost Della Grazia

| Posso

parlare ancora di Fascismo?

scritto inedito di: Milost Della Grazia |

||||

| Come si viveva ai tempi del fascismo? |

Nel

1927 a Trieste abitavo a due passi dalla Stazione e frequentavo la seconda

elementare alla scuola Elena di Savoia, in via Ruggero Manna,

a cento metri dalla mia abitazione. Ai primi di gennaio consegnarono

a tutti gli scolari un pacco contenente una divisa: una camicia nera,

un giubbetto, pantaloni corti e calzettoni grigio-verdi,

un fez nero con un’aquila gialla di latta. Mia madre era lontana

e zia Gemma perse tutta la giornata per adattarla alla mia misura e

il 6 gennaio mi accompagnò a scuola in divisa, dove

fecero una fotografia a tutta la classe, vestita da Balilla, foto che

conservo ancora. Normalmente ricevevo dei doni il 6 dicembre da San Nicola,

in Acquedotto, ai volti di Chiozza. Quell’anno ricevetti dei doni

anche il 6 di gennaio, giorno della Befana-Epifania e chi mi diede i doni

era anche lui in divisa e ci spiegò che la Befana veniva da Roma

ed era fascista. Per finire in bellezza, la festa terminò con un

piccolo ballo, di cui ricordo due cose, la dolcissima musica Ramona e la

bambina che ballava con me. Mi portò da sua madre, moglie del capitano

D’Alessandro, che comandava la caserma dei carabinieri di via Rossetti. Nel

1927 a Trieste abitavo a due passi dalla Stazione e frequentavo la seconda

elementare alla scuola Elena di Savoia, in via Ruggero Manna,

a cento metri dalla mia abitazione. Ai primi di gennaio consegnarono

a tutti gli scolari un pacco contenente una divisa: una camicia nera,

un giubbetto, pantaloni corti e calzettoni grigio-verdi,

un fez nero con un’aquila gialla di latta. Mia madre era lontana

e zia Gemma perse tutta la giornata per adattarla alla mia misura e

il 6 gennaio mi accompagnò a scuola in divisa, dove

fecero una fotografia a tutta la classe, vestita da Balilla, foto che

conservo ancora. Normalmente ricevevo dei doni il 6 dicembre da San Nicola,

in Acquedotto, ai volti di Chiozza. Quell’anno ricevetti dei doni

anche il 6 di gennaio, giorno della Befana-Epifania e chi mi diede i doni

era anche lui in divisa e ci spiegò che la Befana veniva da Roma

ed era fascista. Per finire in bellezza, la festa terminò con un

piccolo ballo, di cui ricordo due cose, la dolcissima musica Ramona e la

bambina che ballava con me. Mi portò da sua madre, moglie del capitano

D’Alessandro, che comandava la caserma dei carabinieri di via Rossetti.

La madre volle conoscere zia Gemma, che le raccontò che abitava in villa Perotti con la nonna e la moglie del capitano raccontò a sua volta che erano stati trasferiti da Bari a Trieste, dove non conoscevano nessuno, invitandoci ad andare a trovarli in caserma, dove potevo giocare con Gabriella. Quel giorno imparai molte cose: non esisteva solo san Nicola ma anche la Befana fascista, che voleva dire Roma, cioè regali e camicia nera.  Avevo

una nuova amica, una simpatica ragazzina della mia età, che veniva

da Bari, città del mio San Nicola. Mio nonno, mio padre,

quattro zii, erano tutti ufficiali austriaci, tutti sloveni e croati, non

avevano nulla contro l’Italia, ma non si sentivano italiani e preferirono

andare all’estero, in Usa, in Messico e in Cina. A differenza

di altri bambini nella mia famiglia non avevo mai sentito degli adulti

parlare di politica, della patria, di Trieste. In genere nelle famiglie

c’è sempre un nonno, un vecchio zio ex comunista o anarchico che

ti racconta le sue esperienze, zia Gemma, l’intellettuale di famiglia,

fu subito entusiasta di Mussolini, mia nonna non mi parlava mai di politica.

Lei scolpiva nel legno teste di varia grandezza, anche di Benito Mussolini,

che vendeva a Trieste. Avevo

una nuova amica, una simpatica ragazzina della mia età, che veniva

da Bari, città del mio San Nicola. Mio nonno, mio padre,

quattro zii, erano tutti ufficiali austriaci, tutti sloveni e croati, non

avevano nulla contro l’Italia, ma non si sentivano italiani e preferirono

andare all’estero, in Usa, in Messico e in Cina. A differenza

di altri bambini nella mia famiglia non avevo mai sentito degli adulti

parlare di politica, della patria, di Trieste. In genere nelle famiglie

c’è sempre un nonno, un vecchio zio ex comunista o anarchico che

ti racconta le sue esperienze, zia Gemma, l’intellettuale di famiglia,

fu subito entusiasta di Mussolini, mia nonna non mi parlava mai di politica.

Lei scolpiva nel legno teste di varia grandezza, anche di Benito Mussolini,

che vendeva a Trieste.

L’unica persona che mi disse due parole fu il papà di Gabriella, il capitano D’Alessandro. Un giorno arrivai in caserma in divisa, con la camicia nera. Anche lui mi chiamava Bubi, nome che ho usato fino al 1962, quando mio padre a San Diego mi ribattezzò Eddy. Il capitano mi venne vicino e in un momento che eravamo soli, mi disse: “Bubi, un uomo deve essere anzitutto uomo, poi un galantuomo, il colore della camicia non ha alcuna importanza”. Mi ricordai le ultime parole di mio padre: “un uomo, una parola”. Mio padre era capitano anche lui e con il capitano D’Alessandro sarebbe andato d’accordo, forse gli avrebbe insegnato che anche in Italia c’è tanta brava gente. Sia a Trieste che a Milano non ebbi mai la sensazione di non essere un uomo libero, sono andato decine di volte in Jugoslavia e nessuno mi ha mai chiesto qualcosa, quando ho chiesto il passaporto per gli Usa, l’ho avuto subito, a Milano ho sempre comprato e letto tutti i libri stranieri che volevo, compreso il Capitale di Carlo Marx. Ho sempre odiato la cronaca nera e sono grato al fascismo di non avermi obbligato a leggerla.  Crescevo

con la qualifica che mi dava il regime, prima Balilla, poi avanguardista,

dopo i sedici anni il premilitare, in base al principio “libro e moschetto,

fascista perfetto”, ma il premilitare mi infastidiva, perchè

non potevo andare al the danzante del Puccini in Corso Buenos Aires.

Un sabato pomeriggio, per dispetto, mentre marciavamo per le vie del centro,

abbiamo intonato la Marsigliese. La gente ci guardava divertita, ma nessuno

ci chiese spiegazioni. Crescevo

con la qualifica che mi dava il regime, prima Balilla, poi avanguardista,

dopo i sedici anni il premilitare, in base al principio “libro e moschetto,

fascista perfetto”, ma il premilitare mi infastidiva, perchè

non potevo andare al the danzante del Puccini in Corso Buenos Aires.

Un sabato pomeriggio, per dispetto, mentre marciavamo per le vie del centro,

abbiamo intonato la Marsigliese. La gente ci guardava divertita, ma nessuno

ci chiese spiegazioni.

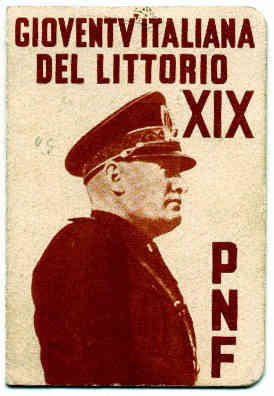

Non ho mai dovuto iscrivermi al PNF, l’unico scherzo che ci fecero fu quando, scoppiata la guerra, il capo dei GUF, giovani fascisti universitari, entrò in aula comunicandoci trionfante che aveva chiesto per tutti noi l’onore di partire volontari per il fronte. Qualcuno finì a Bir el Gobi, coprendosi di gloria, come dissero gli inglesi, altri morirono da eroi sul Conte Rosso silurato al largo di Siracusa. Io partii per l’Albania, un mio amico pianse disperato, perchè non era idoneo a partire per il fronte per una vecchia pleurite. Il fascismo mi insegnò ad amare l’Italia, quella patria che, come slavo, non avevo mai avuto, mi insegnò ad essere onesto e rispettoso della dignità altrui, sempre pronto ad aiutare gli anziani e i più deboli di noi. L’esperienza albanese, secondo Ciano doveva essere una passeggiata di tre giorni fino ad Atene, diventò una tragedia, ma questa è un’altra storia e raccontarla sarebbe andare fuori tema, cosa che ho già fatto ampiamente, quando, trasportato dall’entusiasmo, ho ricordato quelle memorabili giornate della mia gioventù. Per concludere il capitolo voglio ricordare le parole che Giuseppe Prezzolini scrisse in America tra le due guerre nel suo Manifesto dei Conservatori: il fascismo fu una situazione storica che il popolo italiano, salvo eccezioni, tutto quanto, plebe e magnati, clero e laici, esercito e università, capitale e provincia, industriali e commercianti e agricoltori, fecero propria, nutrirono con il proprio consenso ed applauso, e che, se fosse continuata oggi, essi continuerebbero ad applaudire e a sostenere..Se Mussolini fosse morto di vecchiaia nel suo letto, evitando in qualche modo il disastro finale, sono convinto che il popolo l’avrebbe amato devotamente fino alla sua fine. In Italia non esisteva una opposizione al fascismo, salvo i pochi avanzi della classe politica prefascista. Fra gli stessi comunisti gli unici che avessero una certa organizzazione erano i “miglioristi”, che non si proponevano di combattere il fascismo, ma di conquistarlo dal di dentro Quella liberal-democratica era una “fronda” più o meno tollerata dal fascismo, spesso protetta e aiutata da qualcuno dei suoi gerarchi, come Balbo, Bottai e Grandi. Per la chiesa era stato l’uomo della provvidenza e il Papa di turno, alla sua morte, avrebbe celebrato la messa funebre. |

|

|