La Cascina Sarmazzano

|

Vizzolo

Predabissi

La Cascina Sarmazzano |

|

Nell'ambito

delle indagini sulle dimore rurali in Italia promosse dal Consiglio Nazionale

delle Ricerche, gli studiosi dividono l'attuale Lombardia in cinque zone.

A quella della Bassa e la fascia dei fontanili corrispondono una serie

di medie e grandi aziende agricole, caratterizzate sotto il profilo tecnico,

da corti monoaziendali con grandi aie. Le dimore rurali corrispondono a

zone idrologiche, climatiche e litologiche oltre che alle particolari condizioni

economico-finanziarie che molto spesso derivano da scelte pregresse d'altri

tempi che sfruttavano al meglio essenzialmente le condizioni fisiche

del terreno. Il territorio in cui oggi si trova la cascina Sarmazzano "Sarmasàn"

prende il nome dal popolo dei "Sarmati", alleati dei Longobardi che, provenienti

dall'Europa orientale con i Bulgari e i Gepidi, si stanziarono qui nel

VI sec. Le indagini archivistiche condotte finora presso l'Archivio di

Stato, in particolare sul Fondo Agricoltura , Fondo Religione e Catasto

Teresiano, relative a tutta l'area del comprensorio melegnanese, hanno

prodotto diverse conferme circa la ricostruzione delle vicende storiche

relative agli insediamenti agricoli. La tipica forma a corte chiusa della

"casa da massaro" o "cassina" nasce nella seconda metà del Seicento,

la sua trasformazione da una forma semplice ad una più complessa

testimonia un ampliamento delle sue funzioni e un incremento delle

attività economiche ad essa collegate, che potrebbe apparire in

contrasto col quadro storico del Seicento italiano, e lombardo in particolare

. Questa situazione fu condizionata fortemente da diversi fattori quali:

la dominazione spagnola a partire dal 1559, il crollo del settore agricolo

nella seconda metà del XVI sec., la crisi industriale e mercantile

ormai evidente dal primo ventennio del Seicento. Il trattato di Cateau-Cambr‚sis,

ponendo gran parte dell'Italia , fra cui il Ducato di Milano, sotto il

dominio diretto del re di Spagna, apre le porte a una dominazione caratterizzata

da un forte fiscalismo, dovuto anche alle condizioni economiche particolarmente

critiche della Spagna stessa e alle guerre sostenute per la successione

del Monferrato e Mantova e dalla guerra per il controllo della Valtellina.

Le conseguenze più vistose di tale politica furono il rallentamento

della circolazione monetaria e la diminuzione delle attività manifatturiere

che produssero una riconversione dei capitali verso la terra, considerata

un bene-rifugio. Nel Ducato di Milano, fino alla prima metà del

Seicento, possiamo verificare statisticamente situazioni di decremento

demografico (la popolazione milanese passa in questo periodo da 1.200.000

a 800.000 abitanti) e di stasi del quadro colturale relativamente alle

tecniche agricole, alla produttività del suolo, all'introduzione

di nuove colture. E' quindi in questo periodo di crisi agricola che si

rilevarono numerose testimonianze di vagabondaggio e di banditismo

nelle campagne della Bassa. La cascina che fino a questo momento presentava

prevalentemente una disposizione su due lati, viene arricchita di edifici

funzionali alle accresciute attività agricole e casearie compiendo

la trasformazione architettonica con la tipica chiusura a corte dell'intero

perimetro con l'aggiunta di fortificazioni che per la cascina Sarmazzano

divenne di fondamentale importanza. Il complesso rurale, della "cascina

Sarmazzano", nella sua fattispecie originaria, fu nell'anno 880

di proprietà del monastero di Sant'Ambrogio, passando successivamente

ai monaci Umiliati. E' con l'ordine monastico degli Umiliati che il possedimento

di Sarmazzano iniziò irreversibilmente la sua decadenza strutturale. Nell'ambito

delle indagini sulle dimore rurali in Italia promosse dal Consiglio Nazionale

delle Ricerche, gli studiosi dividono l'attuale Lombardia in cinque zone.

A quella della Bassa e la fascia dei fontanili corrispondono una serie

di medie e grandi aziende agricole, caratterizzate sotto il profilo tecnico,

da corti monoaziendali con grandi aie. Le dimore rurali corrispondono a

zone idrologiche, climatiche e litologiche oltre che alle particolari condizioni

economico-finanziarie che molto spesso derivano da scelte pregresse d'altri

tempi che sfruttavano al meglio essenzialmente le condizioni fisiche

del terreno. Il territorio in cui oggi si trova la cascina Sarmazzano "Sarmasàn"

prende il nome dal popolo dei "Sarmati", alleati dei Longobardi che, provenienti

dall'Europa orientale con i Bulgari e i Gepidi, si stanziarono qui nel

VI sec. Le indagini archivistiche condotte finora presso l'Archivio di

Stato, in particolare sul Fondo Agricoltura , Fondo Religione e Catasto

Teresiano, relative a tutta l'area del comprensorio melegnanese, hanno

prodotto diverse conferme circa la ricostruzione delle vicende storiche

relative agli insediamenti agricoli. La tipica forma a corte chiusa della

"casa da massaro" o "cassina" nasce nella seconda metà del Seicento,

la sua trasformazione da una forma semplice ad una più complessa

testimonia un ampliamento delle sue funzioni e un incremento delle

attività economiche ad essa collegate, che potrebbe apparire in

contrasto col quadro storico del Seicento italiano, e lombardo in particolare

. Questa situazione fu condizionata fortemente da diversi fattori quali:

la dominazione spagnola a partire dal 1559, il crollo del settore agricolo

nella seconda metà del XVI sec., la crisi industriale e mercantile

ormai evidente dal primo ventennio del Seicento. Il trattato di Cateau-Cambr‚sis,

ponendo gran parte dell'Italia , fra cui il Ducato di Milano, sotto il

dominio diretto del re di Spagna, apre le porte a una dominazione caratterizzata

da un forte fiscalismo, dovuto anche alle condizioni economiche particolarmente

critiche della Spagna stessa e alle guerre sostenute per la successione

del Monferrato e Mantova e dalla guerra per il controllo della Valtellina.

Le conseguenze più vistose di tale politica furono il rallentamento

della circolazione monetaria e la diminuzione delle attività manifatturiere

che produssero una riconversione dei capitali verso la terra, considerata

un bene-rifugio. Nel Ducato di Milano, fino alla prima metà del

Seicento, possiamo verificare statisticamente situazioni di decremento

demografico (la popolazione milanese passa in questo periodo da 1.200.000

a 800.000 abitanti) e di stasi del quadro colturale relativamente alle

tecniche agricole, alla produttività del suolo, all'introduzione

di nuove colture. E' quindi in questo periodo di crisi agricola che si

rilevarono numerose testimonianze di vagabondaggio e di banditismo

nelle campagne della Bassa. La cascina che fino a questo momento presentava

prevalentemente una disposizione su due lati, viene arricchita di edifici

funzionali alle accresciute attività agricole e casearie compiendo

la trasformazione architettonica con la tipica chiusura a corte dell'intero

perimetro con l'aggiunta di fortificazioni che per la cascina Sarmazzano

divenne di fondamentale importanza. Il complesso rurale, della "cascina

Sarmazzano", nella sua fattispecie originaria, fu nell'anno 880

di proprietà del monastero di Sant'Ambrogio, passando successivamente

ai monaci Umiliati. E' con l'ordine monastico degli Umiliati che il possedimento

di Sarmazzano iniziò irreversibilmente la sua decadenza strutturale.  Fu

l'arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo, paladino del nuovo movimento

di Controriforma promosso dal Concilio di Trento, che nel suo tentativo

complessivo di riformare l'ordine degli Umiliati che nel 1567

venne in visita pastorale alla comunità di Sarmazzano. San Carlo

in quell'occasione trovò la chiesa di San Protasio e Gervasio in

pessime condizioni, priva del pavimento, delle porte e di ogni paramento,

e vi si celebrava messa solo una volta all'anno nel giorno appunto della

festa dei santi a cui era dedicata. Per provvedere alle spese di restauro,

l'Arcivescovo di Milano dovette ordinare il sequestro dei beni del prete

che l'aveva in affitto, come si usava a quel tempo, un tale magnifico signore

Bartolomeo Reina , che evidentemente, si preoccupava unicamente delle entrate

che gli venivano da quella chiesa. Il 7 febbraio 1571, il papa Pio V°

soppresse definitivamente l'ordine degli Umiliati, distribuendo le loro

vaste proprietà ad altre istituzioni religiose. In particolare la

Casa di Santa Maria degli Ottazi, cui appartenevano i beni di Sarmazzano,

venne trasformata in un ospedale per i vecchi per precisa volontà

di San Carlo Borromeo, il quale assegnò altresì i beni di

Sarmazzano ai Padri Oblati del Santo Sepolcro. La struttura della cascina

subì nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti testimoniati dai

diversi stili tutt'ora riscontrabili nel plesso: una enorme stalla a cinque

navate con finestroni neo-gotici - e un tetto forse più grande

della zona - chiude il lato meridionale di una vasta corte rettangolare,

orientata a nord-sud; sul lato settentrionale esiste una piccola corte

per i salariati. Tale stalla si affianca all'ingresso, sovrastato da una

torre non molto alta, che dà l'impressione di una volontà

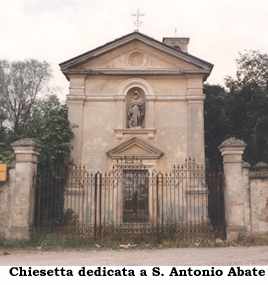

di fortificazione, più che di difesa effettiva. A fianco dell'ingresso

sulla sinistra, sempre all'esterno, rinchiusa da una recinzione in ferro

battuto, é situata, una chiesetta con una facciatina in stile

classicheggiante dedicata a Sant'Antonio, protettore degli allevatori.

Questo edificio fu costruito nella seconda metà dell'Ottocento in

luogo di un'oratorio più antico che era dedicato ai Santi Gervasio

e Protasio. Nel 1751 la seconda Giunta del Censimento presieduta da Pompeo

Neri iniziò la descrizione dei beni di seconda stazione nel

territorio di Sarmazzano. L'inventario dei beni immobiliari fu steso dal

perito Giovanni Battista Ratti coadiuvato dal Console (Sindaco) di Sarmazzano

Pietro Brunetti. I suddetti beni erano tutti di proprietà del "Colleggio

d'Obblati in S.Sepolcro di Milano", analiticamente erano: al fondo n. 59

casa con orto; al fondo n.60 casa da Massaro in mappa alla lettera B; fondo

n.61 casa con Mulino in mappa al numero 17 compreso di orto. Nel 1751 l'amministrazione

austriaca decise di aggregare Sarmazzano, che all'epoca disponeva un'estensione

agricola di 1705 pertiche milanesi, alle comunità di Calvenzano

e Vizzolo per la formazione di un nuovo Comune , con Decreto della Real

Giunta del Governo in data 8 febbraio 1757. La cascina Sarmazzano nel 1929

fu concessa in affitto alla famiglia Novazzi, che la condusse sino all'inizio

degli anni Sessanta; allora vi abitavano circa trenta famiglie composte

da contadini, falegnami e mungitori, e si allevavano più di 200

capi tra bovini , cavalli e tori. I Salariati, con contratto annuale, lavoravano

dalle sei alle undici ore giornaliere, secondo i ritmi dei lavori stagionali

e le ore di luce. Ricevevano un litro di latte al giorno e, durante la

raccolta di mais, un sacco su ogni otto consegnati al padrone e alcuni

quintali di legna verde per l'inverno. Fu

l'arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo, paladino del nuovo movimento

di Controriforma promosso dal Concilio di Trento, che nel suo tentativo

complessivo di riformare l'ordine degli Umiliati che nel 1567

venne in visita pastorale alla comunità di Sarmazzano. San Carlo

in quell'occasione trovò la chiesa di San Protasio e Gervasio in

pessime condizioni, priva del pavimento, delle porte e di ogni paramento,

e vi si celebrava messa solo una volta all'anno nel giorno appunto della

festa dei santi a cui era dedicata. Per provvedere alle spese di restauro,

l'Arcivescovo di Milano dovette ordinare il sequestro dei beni del prete

che l'aveva in affitto, come si usava a quel tempo, un tale magnifico signore

Bartolomeo Reina , che evidentemente, si preoccupava unicamente delle entrate

che gli venivano da quella chiesa. Il 7 febbraio 1571, il papa Pio V°

soppresse definitivamente l'ordine degli Umiliati, distribuendo le loro

vaste proprietà ad altre istituzioni religiose. In particolare la

Casa di Santa Maria degli Ottazi, cui appartenevano i beni di Sarmazzano,

venne trasformata in un ospedale per i vecchi per precisa volontà

di San Carlo Borromeo, il quale assegnò altresì i beni di

Sarmazzano ai Padri Oblati del Santo Sepolcro. La struttura della cascina

subì nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti testimoniati dai

diversi stili tutt'ora riscontrabili nel plesso: una enorme stalla a cinque

navate con finestroni neo-gotici - e un tetto forse più grande

della zona - chiude il lato meridionale di una vasta corte rettangolare,

orientata a nord-sud; sul lato settentrionale esiste una piccola corte

per i salariati. Tale stalla si affianca all'ingresso, sovrastato da una

torre non molto alta, che dà l'impressione di una volontà

di fortificazione, più che di difesa effettiva. A fianco dell'ingresso

sulla sinistra, sempre all'esterno, rinchiusa da una recinzione in ferro

battuto, é situata, una chiesetta con una facciatina in stile

classicheggiante dedicata a Sant'Antonio, protettore degli allevatori.

Questo edificio fu costruito nella seconda metà dell'Ottocento in

luogo di un'oratorio più antico che era dedicato ai Santi Gervasio

e Protasio. Nel 1751 la seconda Giunta del Censimento presieduta da Pompeo

Neri iniziò la descrizione dei beni di seconda stazione nel

territorio di Sarmazzano. L'inventario dei beni immobiliari fu steso dal

perito Giovanni Battista Ratti coadiuvato dal Console (Sindaco) di Sarmazzano

Pietro Brunetti. I suddetti beni erano tutti di proprietà del "Colleggio

d'Obblati in S.Sepolcro di Milano", analiticamente erano: al fondo n. 59

casa con orto; al fondo n.60 casa da Massaro in mappa alla lettera B; fondo

n.61 casa con Mulino in mappa al numero 17 compreso di orto. Nel 1751 l'amministrazione

austriaca decise di aggregare Sarmazzano, che all'epoca disponeva un'estensione

agricola di 1705 pertiche milanesi, alle comunità di Calvenzano

e Vizzolo per la formazione di un nuovo Comune , con Decreto della Real

Giunta del Governo in data 8 febbraio 1757. La cascina Sarmazzano nel 1929

fu concessa in affitto alla famiglia Novazzi, che la condusse sino all'inizio

degli anni Sessanta; allora vi abitavano circa trenta famiglie composte

da contadini, falegnami e mungitori, e si allevavano più di 200

capi tra bovini , cavalli e tori. I Salariati, con contratto annuale, lavoravano

dalle sei alle undici ore giornaliere, secondo i ritmi dei lavori stagionali

e le ore di luce. Ricevevano un litro di latte al giorno e, durante la

raccolta di mais, un sacco su ogni otto consegnati al padrone e alcuni

quintali di legna verde per l'inverno. |